それぞれの家に応じた雰囲気や表情を紡ぎ出す木製建具。建物が完成し、そこに引き戸や襖、ドアを入れた瞬間、家全体が引き締まり、まばゆい輝きを放つ。引き戸がスーッと走る手触り・感覚や、襖の静かで凛とした佇まいには、木製の建具ならではの魅力が宿っている。これらを生み出す建具職人も、大工や左官などとともに、家づくりに欠かせない立役者の一人。ザクッ、ザクッとダイナミックに角材を断つノコギリ。シューッ、シューッと軽快にすべるカンナ。そこから勢いよく飛び出し、ヒラヒラと華麗に舞い上がる削りくず。今回は、工場で大量生産された新建材の建具が主流となっている現代でも、昔ながらの手作りをかたくなに守り続ける、岡山県の小さな町で建具店を営む職人兄弟にスポットを当てる。

<取材・写真・文/鎌田 剛史>

目次

オレら、いささか古風ゆえ。~建具職人/石井 隆一さん・匠さん~

ガタガタの戸でもほんの少し削るだけで、なめらかに動くようになる、不思議。

工事も大詰めを迎えた完成間近の建築現場に、膝を折って床を一心に見つめるふたりの職人がいた。ひとりは掃除機を片手に、散らばった木屑を黙々と掃除している。もうひとりは眉間にしわを寄せ、バンバンとけたたましい音を立てながら勢いよく木槌を振り下ろしている。腰をかがめて作業に集中するふたりの姿はまるで、モゾモゾ動く2匹のイモムシみたいだ。聞けば室内引き戸のレールを取り付けているのだという。

2匹…いや、ふたりは石井隆一さんと匠さん。兄弟で建具店を営む。住宅会社などからの依頼を受け、引き戸やドア、襖などの木製建具を製作、新築やリフォームの現場へ納入し、取り付け・調整までを請け負う。

「入らんのぉ~。きついなぁ~」と、にぎやかに笑いながら弟の匠さんが額ににじんだ汗を拭う。顔を床にこすりつけるほど低く身をかがめ、レールに浮きがないかを入念に確認し、また叩く。レールを取り付け終わると引き戸をはめ込み、左右に何度かすべらせた後、再び引き戸を外し、底部の戸車の位置をずらしたり、木枠をカンナで削るなどして調整を重ねる。微妙なズレも見逃さないように真剣な眼差しで、何度も何度も削っては合わせる作業を繰り返していた。「建具はこの爪の先ぐらい、たった0・1㎜違うだけで入らんのですよ。工務店や大工さんとちゃんと打ち合わせして、きっちり寸法通りに作っても一発でピッタリ合うことはなかなかない。ほんのわずかな誤差で建具の納まり方も動きもまったく変わってくる。オレら建具屋はずっと、寸法と戦っとる感じやねぇ」と、匠さんは顔をしわくちゃにしてケタケタッと笑う。取り付けが終わった引き戸は、指でちょっぴり押すだけで、レールをスーッと軽快に走っていった。

隆一さんと匠さんの取り付け作業を拝見したのは、築50年を経た古民家のリノベーション現場。きぱきと搬入・取り付け作業を進めていく。建具を緩くもなく、硬くもないベストな状態で着々と完成させていく。建具の細工に関してはあくまで手仕事にこだわっている。見えない部分も手を抜かないのがふたりの信条。

何度も削っては合わせて。“寸法”との真っ向勝負。

「この状態がバッチリという感覚は、人に教えられるものではないですね。木の収縮や膨張も予想して、これぐらいの隙間ならよしだとか、これぐらいの滑りなら長年変わらないだろうとか。どれも言葉にして伝えることは難しい。自分がいろんな現場で何回も削って、何度も取り付けていくうちに、感覚としてだんだん分かってくるんです。それにはとにかく経験を重ねないと。どれだけ木にさわっているかということも大事かな」と、押し入れの引き戸を取り付けながら兄の隆一さんが教えてくれた。古い日本家屋に取り付けてある年季の入った建具の修理など、なかなか厄介で難しい仕事に遭遇するたびに、木は生き物であるということを、まざまざと痛感するそうだ。

ふたりは二手に分かれて玄関や勝手口のドア、リビングの引き戸、仏壇収納の折れ戸などを手際よく取り付けていく。まっすぐ手元を見つめ、淡々とビス留めに集中する隆一さん。匠さんは時折「うぁー」「くぅー」と大きな声を出しながら、ニコニコと明るく作業に精を出している。

タイプはまるで正反対。隆一さんが冷静沈着な“月”ならば、明朗でエネルギッシュな匠さんは“太陽”。そんなふたりが日々向き合うのは、精密さと繊細さが常に求められ、緊張感が張り詰める、深い“建具の世界”だ。

竣工後の写真。玄関、キッチン、リビングを中心とする大幅な改修を施すとともに、建具類も一新。自然素材の香りあふれる美しい居住空間へと生まれ変わった。「石井さんでないと、ここまで要望通りの建具は仕上げることができない」と、工務店担当者もふたりの仕事ぶりに太鼓判を押していた。

別々の道を歩む兄弟が、建具屋として肩を並べた。

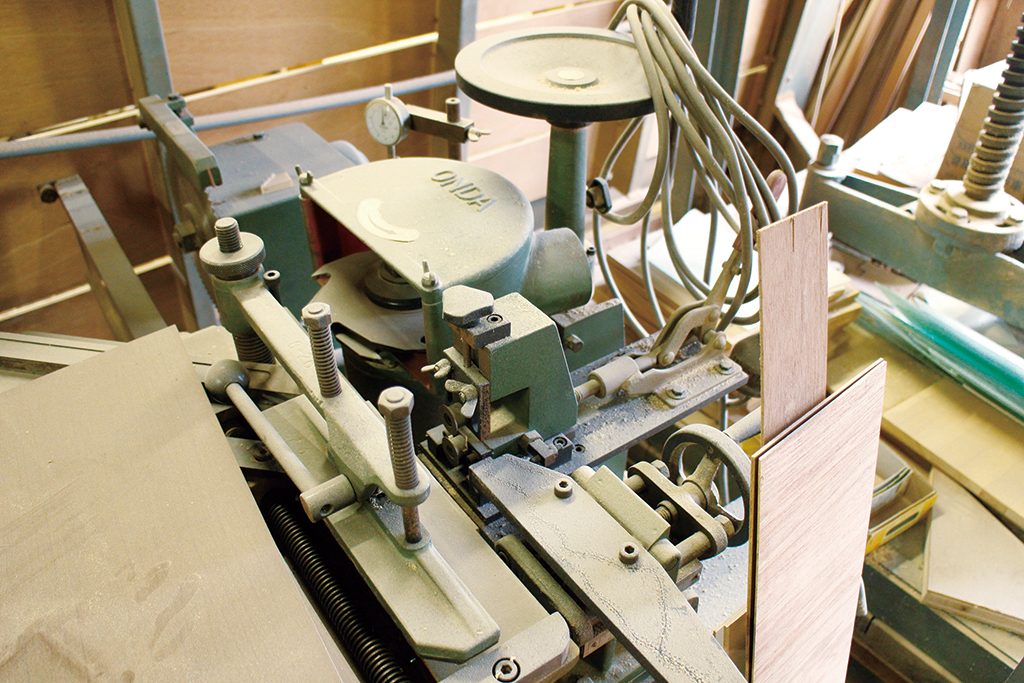

使い込まれた工作機械の油の匂いと、至る所に立てかけられた木材の香りが入り混じる作業場。赤茶色に錆びた鉄骨の梁には木の粉塵がびっしりと積み重なっている。アジアで、そして我が国初の開催となった東京オリンピックの前年、昭和38年に完成したというこの建物で、隆一さんと匠さんは日々、木製建具の製作に励んでいる。

「いしい建具」はふたりの祖父・秋一さんが創業。隆一さんと匠さんが3代目となる。山積みになった木材、忙しく動き回る祖父や父、時折一緒に遊んでくれるクセが強くも優しい職人たち、作業場に響き渡る工作機械の音―。それが幼い隆一さんと匠さんのありふれた日常の光景だった。

「やんちゃしててねぇ。将来のことなんか何も考えてなかったですよ」と茶目っ気たっぷりに笑うのは匠さん。高校卒業後は離れた街にあるサッシ・ガラスを取り扱う会社に就職した。 隆一さんも県外のゼネコンに入社。一級建築士の資格を得て商業ビルや店舗・住宅の設計・施工に携わっていた。ふたりとも当初は家業を継ぐ気はなかったという。

ふたりが家を出て、それぞれの道を歩み始めてから数年後、匠さんのもとに父・俊一さんから連絡が入る。「家を手伝ってくれんかと。親父は現場より主にマネジメントをやっててね。職人が足りなくて大変だということで、じゃあ、戻ってやるかと思って」。祖父の代から働いているベテラン職人から建具のイロハを学び、精力的に建具職人としての仕事をこなすようになった匠さんは、隆一さんにも一緒にやらないかと声をかけた。「弟から誘いを受けた時はちょっと迷いましたけどね。ただ、当時勤めていたゼネコンの仕事に忙殺される毎日に思うところもあって、思い切って弟と一緒に家業を手伝うことにしたんです」と隆一さんは振り返る。

「いしい建具」の跡継ぎとなったふたりについて、母の章代さんは「ただただ、ありがたいです」と目を細める。「隆一は静かで優しい子でね。友達がにぎやかに騒いでいるのを、いつも後ろからおとなしく見ている感じでした。お兄ちゃんとは反対に、匠はいつも元気に走り回ってて。ただ、周りへの気配りもきちんとできるしっかりとした子でしたね。そんな可愛い息子たちが家に戻ってきてくれて、大黒柱として頑張ってくれているのは、とてもうれしいですよ。何より、立派な男に成長してくれて、本当にありがとうと言いたいですね」とうれしそうに話す章代さんの眼差しには、母親の慈愛が満ちあふれていた。

「いしい建具」の作業場。祖父が最初に建てた後に増築され、現在の形になったという。隆一さんと匠さんは、幼いころからたくさんの木材に囲まれて育った。ふたりが建具づくりに毎日精進するこの作業場は2021年、完成以来2度目の東京オリンピックイヤーを迎えた。

必要とする声がある限り、手作りにこだわり続けたい。

近年は工業製品の建具が主流になっており、昔ながらの木製建具の需要は減少してきている。だが、そんな状況を隆一さんと匠さんは悲観的にとらえてはいない。「手仕事も、機械的な仕事もどちらもありだと思っていて、どっちがいい悪いというものではないでしょう。どちらを使うかはお客さまの選択ですから」と隆一さんは控えめに語る。ただ、5年前ぐらいから個性を建具に求める人が徐々に増えており、オリジナル建具のオーダーが住宅会社や設計事務所などから多く寄せられるようになったそうだ。「とんでもなく難しい依頼もあって、『これ、どうやったら作れるんやろうか』って、りゅうちゃんと頭を抱えることもあるよね」と匠さんは頭をかく。ふたりで知恵をしぼり、侃々諤々と意見を戦わせながら、建具と真剣に向き合っているという。

建具製作において、もっとも難しいのが木のどの部分をどう使うかという「木取り」だそうだ。建具製作ではもっとも肝心なところで、狂う、狂わないがそこで決まるのはもちろん、どう木取りするかで出来上がりの印象も変わってくる。さらに、木を無駄にしない取り方も考えなくてはならない。何年たっても、木の性質・特徴をつかむのは難しいとふたりは口をそろえる。「最近は質のいい木がなかなか手に入らなかったりして難しいところもたくさんあるんやけど。昔ながらの伝統を生かしつつ、現代のセンスに合ったものにしないといけないし、採算とのバランスにも思い悩むところだけど、お客さまに喜んでもらえるものを、ちゃんと作り続けないとね」と隆一さんは前を向く。匠さんも「オレらが作る木製建具を必要とする声がある限りは、ずっと頑張っていきたいなぁ」と意気軒高に語っていた。

建具の製作に精を出すふたり。時には軽口をたたきながら、仲良く作業に励んでいた。仕事が進んでいくうちに自然と気が入り、作業に没頭してしまうという。

住宅会社の担当者との打ち合わせで全体のイメージや予算が決まると、後はふたりの腕の見せ所。建具職人の仕事を楽しめるようになったのは、ここ数年になってから。それまでは気持ちに余裕もなく、お客さまの期待に応えられているかどうか、不安も大きかったそう。

名もなき古の職人を礼賛。木製建具は時代を越えて。

ふたりの下には、古くなった木製建具の修理や改修の依頼も寄せられる。「当時のものと同質の木材や金物が今では手に入らないこともあり、同じようなものを探し回ることもある。それにね、昔の技術は本当にすごいんよ。雪見障子とかね。精巧な仕組みが施されているものもあって、昔の職人は機械もなかったのにどうやって作ったんだろうと驚くばかり。そのたびに自分たちもこれぐらいのレベルになれるように、腕を磨かないとって、身が引き締まります」と隆一さんは微笑む。

匠さんも「どれだけ苦労をしたとしても、完成した建具を見たお客さまから感謝の言葉をもらえた瞬間にすべて報われる。このときが一番うれしい瞬間だし、建具職人という仕事を誇りに感じるね。世代を越えて思いをつないでいく。これも建具の魅力の一つじゃないかな」と目を輝かせながら話していた。

わざわざ言葉にしなくとも、それはいつも、そこにある。

真新しい建具をあわただしく車に運び込むふたりを尻目に、奥の作業場で網戸を張る作業に汗を流すふくよかな女性がいた。匠さんの奥さんの純子さんだ。この家に嫁いできてから、自然と作業を手伝うようになったといい、忙しい毎日を過ごす匠さんと隆一さんを縁の下で支えている。

「ふたりとも真面目でやりすぎるところがあって、正直心配ですよね…」と話しだすやいなや、急に首にかけていたタオルで顔を覆い、肩を震わせた。再び顔を上げ、瞳に涙をいっぱいためながら、さらにこう続けた。「この近隣エリアも西日本豪雨で大きな被害を受けたんです。川の氾濫によって浸水してしまった家屋も多くて。建具の修理や製作の依頼も殺到して、毎日毎日、朝早くから夜遅くまで現場を駆け回っていました。戻って来てからも日を越えるまで作業場にこもって…。そんな懸命な姿を見ていると、建具職人としての使命感というか、プライドと覚悟みたいなものがひしひしと伝わってきて、胸にぐっとこみ上げるものがあったんです。ああ、この人のところに来てよかった、とも。その時のことを思い出すと、今でも思わず涙が出ちゃうんですよね…」と鼻をすすり、目を真っ赤にしながらお茶目に笑う。

「いしい建具」の切り盛りを陰ながら支えるのが匠さんの妻・純子さん(左)と、母・章代さん(右)。いつも明るい笑顔をふりまきながら、隆一さんと匠さんをサポートしている。

そんな純子さんに隆一さんと匠さんは明るく「行ってくるわ!」と言い残し、さっそうと車に乗り込んで、次の現場へと出かけて行った。

ふたりはきっと、照れくさくて素直に認めないに違いない。だが、まぎれもなくふたりの間には、絶対の信頼があり、大いなるリスペクトがあり、ゆるぎない愛が存在している。人はそれを“ブラザーフッド”と呼ぶ。

石井 隆一

石井ブラザース・兄。仲間からは「りゅうちゃん」と呼ばれ親しまれている。一級建築士の資格を持ち、建築に関する知識に精通。冷静沈着で温厚な性格。近ごろは休日になると山へ出かけ「ひとりキャンプ」を楽しむのがマイブームだとか。

石井 匠

石井ブラザース・弟。持ち前の明るさと人懐っこさから、現場の雰囲気を盛り上げるムードメーカー的存在。自身が中学・高校とサッカーに打ち込んだ経験を生かし、我が子が所属するサッカーチームのコーチも精力的に務めている。

取材協力/いしい建具店

岡山県瀬戸内市邑久町尾張618-4

☎0869-22-0198

※文章の内容、写真は2019年の取材当時のものです。

瀬戸内エリアの住まい、カルチャーに関する記事が満載!

「SETOUCHI MINKA」の取材風景や、本誌未掲載写真などはInstagramでも更新中!